―活(い)き活(い)きと生きるために―

守屋カイロプラクティック・オフィス

初めて治療を受けられる方へ

カイロプラクティック*1 は、1895年にアメリカで生まれた治療体系です。今では世界的な規模で支持されるようになりました。その治療方法もさまざまな方法があります。

当院ではカイロプラクティックをはじめ、オステオパシー*2 や徒手医学からも学びながら、ソフトな治療技術を取り入れております。そして患者さんの「活き活きと生きる」ためのお手伝いとして、人の機能的な問題から愁訴の解消をめざした治療を行っております。

治療の特徴は、カイロプラクティックの原点に返って神経系の緊張度(トーン)*3 の過剰や低下を調整する手法によって、身体情報系の交流をスムーズにすることで体の活性を促す方法を行っております。

したがって筋骨格系の愁訴のみならず、迷走神経複合体*4 (迷走神経―交感神経―副交感神経―脳神経―ストレス・ルート*5 )の調整を行うことも当院の特色のひとつになっており、この手法は自律神経系の不調あるいは精神心理的ダメージを受けた患者さんにも、重要なアプローチと考えております。

また、関節の可動*6や膜系(ファシア*7 )の調整を行なうことで、よくみられる痛み*8 の改善を促します。

手技や検査はソフトに行いますので、子供から運動競技者や高齢者、妊婦に至るまで安心して治療を受けることができます。

身体的状況によっては、分子栄養学*9 的視点からのサポート・アドバイスも行います。さらに自己免疫*10 による機能的なトラブルも調整しています。

どんな症状や愁訴に効果があるか(適応症*11 )、また治療を避けるべき病気(禁忌症*12 )については、簡単にまとめておきましたのでご参照ください。

1. カイロプラクティック

カイロプラクティックは、今から120年ほど前の1895年にアメリカ・アイオワ州でD.D.パーマー(Daniel David Palmer;写真)によって創設された医療です。D.D.パーマーは、病気や体調不良の原因を追究した人でした。

カイロプラクティック(chiropractic)とは、ギリシャ語の「chiro = 手」と「practic = 治療」という二つの言葉を合わせた造語で、仮に日本語にするならば、手技治療や手技療法あるいは徒手医学と呼べるかもしれません。一般的には「カイロ」で通じているようです。開業当初は「温める治療をするのですか?」と聞かれたことがありました。笑い話ですね。

今は世界各国に専門大学があり、医療法制度下におかれていますが、日本ではまだ法律も資格制度もないのが現状です。

創始者のD.D.パーマーは、「カイロプラクティックは、神経のトーン(緊張)を調整することで健康に導く治療」だと提唱しました。

2. オステオパシー 今から1世紀以上も前の1874年代のことです。D.D.パーマーより少し前の同時代に、A.T.スティル(写真)というひとりの医師がおりました。スティル医師は人間の病気や健康について、次のように考えました。

今から1世紀以上も前の1874年代のことです。D.D.パーマーより少し前の同時代に、A.T.スティル(写真)というひとりの医師がおりました。スティル医師は人間の病気や健康について、次のように考えました。

「人体はひとつのシステムで、その機能と構造は関連し合っている。そこから本来の自然治癒、恒常性を保つ能力が引き出されるのだ。したがって、血液循環、リンパの流れ、神経支配のメカニズムが狂うと、新陳代謝や防御機構が低下し、病気を受け入れる状態になってしまう」。

こうした考えは、多くの徒手医学に影響をあたえました。オステオパシーは医師に限定した資格制度でスタートしましたが、日本の徒手療法の領域にも学ぶ機会も与えています。

私も多くの考えや手技を取り入れるようになりました。近年では予防医学的な側面から、日本の手技療法を行う人たちの間にも学ぶ人が広まりつつあるようです。

3. 神経系の緊張度(トーン)

DDパーマーが常々言っていたこと、それは「カイロプラクティックの基本原則はトーンである」ということでした。病気や不調は「神経のトーン(神経の正常な緊張)が過剰になったり、過少になったりすることで起こるのだが、過剰になることが最も重要だ」と説きました。

カイロプラクティックの原点は、トーンを調整することで病気や体調の不良を改善できる、と主張したのです。D.D.パーマーは、カイロプラクティックの治療で多くの患者さんに貢献しました。

4. 迷走神経複合体

イリノイ大学はじめ多くの大学の名誉教授職を歴任し、多くの分野に数百本以上の査読論文を発表しているS.W.ポージェス博士 (写真)は、1994年に「ポリヴェーガル理論」を発表しました。

(写真)は、1994年に「ポリヴェーガル理論」を発表しました。

この理論は神経系の進化論的発達から、哺乳類の神経系の進化と社会行動の係わりを主張しています。

いわゆる進化的に古い迷走神経がヒトの脳神経や自律神経系と複合した神経システムを構築している、と多くの論文に発表したのです。

これまで自律神経系と言えば、交感神経と副交感神経の過剰なアンバランスが起こることが問題とされてきました。

ポージェス博士の迷走神経複合体の視点は、行動問題、精神医学、身体疾患に共通する症状の関連性や理解に大きな貢献をしました。ポリヴェーガル理論を治療に応用することで、革新的な治療効果を生み出すようになったのです。私もこの理論の応用を取り入れて、治療を行っております。

5. ストレス・ルート ひとくちに「ストレス」といっても、次の3つのストレスがあります。

ひとくちに「ストレス」といっても、次の3つのストレスがあります。

❶「精神心理的ストレス」

❷「栄養学的ストレス」(食などの化学的ストレス)

❸「身体的ストレス」

こうしたストレスが生じると、体はストレスに反応して脳から副腎などの重要な器官に働きかけて身体機能を調整しようとします。そのプロセスの中でホルモン系や自律神経系を過剰に働かせて、結果的に不定愁訴といわれる体の不調が起こることになるのです。

ストレスのルートのひとつはホルモン系のHPA系ルート(図)であり、もうひとつは交感神経系が関与するルートといわれております。迷走神経系は自律神経系の基盤ともいえる重要な神経で、ストレスも迷走神経複合体の視点から新たな理解が求められているようです。

6. 関節の動き

関節は単独で動いたりはしません。関節周囲には靭帯、筋膜、筋肉、軟骨組織など多くの組織が介在しています。それらの組織の異常な働きによって、動きが過剰になったり、あるいは関節の固着化が起こったり、また一方向にズレたような状態になったりすることがあります。

それらはすべて骨や椎骨などが勝手に異常な動きになるわけではなく、多くは骨や関節に付いている軟部組織の異常あるいは神経学的な作用によって、関節の動態がつくられます。

そうした状態を改善する方法にも多くの手技がありますが、当院では、ソフトな刺激を用いて改善を試みています。

7. ファシア(Fascia)

最近、「ファシア;Fascia」という聞き慣れない用語を見聞きするようになりました。まだ日本語訳もないので、原語にしたがって「ファシア」と呼ばれています。私が所属する「日本神経内科研究会*19」では、ファシアの組織あるいは感覚器としての重要性に着目して活動を展開しています。

要するに、ファシアとは単なる人体の組織というだけでなく、感覚器を持った神経や血管の交通網としてのシステム系だということになります。

というわけで、「ファシアを人体の血管系、リンパ系、神経系と同様に、システム系として捉えよう」と主張されるようになりました。

2021年ノーベル医学生理学賞は、皮膚やファシアの感覚受容器の研究に与えられていますので、今後ますますファシアの解明が進むことでしょう。

この全身をくまなく張り巡らせている終わりのない膜であるファシア系は、徒手治療の分野でも特に重視され治療に応用されています。

なぜかというと、ファシアは神経や血管のネットワークであるだけでなく、身体の連続した支持構造でもあるからです。骨とファシアが圧縮と張力を微妙に調整しながら、身体の連続した組織として働いているのです。その連続体の、どこか一ヶ所にトラブルが生じると、その問題はファシアの連続体に影響を及ぼしてしまい、離れた部位に故障が起こることにもなります。

例えば、「足の痛みが肩や首に問題があった」ということもあり得るわけです。

8. 痛み

痛みとはなにか? 2020年に、国際疼痛学会(IASP)が新しい痛みの定義を発表しました。「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験」(国際疼痛学会・定義2020) これによると、痛みは組織が損傷されたことによるものだけでなく、損傷が起こり得る状態でも発症する、とされています。つまりは損傷しても、損傷に至らなくても感覚と情動が伴う不快な体験、ということになります。

これによると、痛みは組織が損傷されたことによるものだけでなく、損傷が起こり得る状態でも発症する、とされています。つまりは損傷しても、損傷に至らなくても感覚と情動が伴う不快な体験、ということになります。

体験ですから、まったく個人的なもので、第三者がそれを同じ痛みとして感じること事はできませんね。

ですから、痛みには損傷を受けてあるいは損傷が起こりうる部位(第1現場)に発症する痛みと、ストレスや情動系を介して「脳という第2現場」からも、実際は損傷がない部位にも痛みが起こることになります。

ややっこしいですね。でもこの痛みの仕組みを理解することで、自身の痛みを大きく改善させることにもなりますので、良く理解することが良薬にもなるのです。

痛みの定義がごく近年に書き換えられたことも、「痛み」は長いあいだ医学的にも謎に満ちた症状であったことが分かりますね。拙著「脳の中の痛み」は、徒手治療の視点から痛みを捉えてエッセイ風に書き綴った内容になっています。

9. 分子栄養学

分子栄養学とは、米国では「オーソモレキュラー栄養医学」として注目されていますが、人間の身体と精神を生理学、生物学、心理学、生化学的側面から、食事全体の理解と応用につなげる材料を供給する分野に活かされています。単に栄養を分子レベルで捉えるだけではありません。

日本でも「薬膳」として研究されています。かつては三石巌博士(物理学)も、分子栄養学を研究・実践した経験を何冊もの著書として発表していますが、最近では藤川徳美医師(ふじかわ心療内科クリニック院長)も分子栄養学を用いた著書があり、いずれもベストセラーになって話題です。とても参考になると思うので、読まれるといいでしょう。

要は、体を作る素材をしっかり摂って、心身の健康を築いていくための食や栄養素の摂り方に注意を向けて、自らの「食養」を見直すきっかけにしてほしいものです。

10. 自己免疫

「自己免疫疾患」とは、体が自分自身に対して無秩序な免疫反応を起こす疾患(Taberの定義)、とされています。アメリカのカイロプラクティック・ドクターであるHavey Lang,D.C.は、無秩序とされる自己免疫にある特定のパターン(7種類の寄生ウイルス)を発見しました。

Dr.Langによれば、それは寄生ウイルスに関連したもので、ほとんどは過去に感染し抗体を持っているものですが、その中でも35~50%だけが病的な症状を現わすと言います。しかし、そのことは見過ごされている。それを特定し、活動的ウイルス症候群が現れる前の過敏状態をキャンセルする方法を確立しました。

当院では、Dr.Lungに学んだ方法を治療に取り入れております。

11.【適応症】

●筋・筋膜、骨格系の問題

例えば、頭痛、首の痛み、肩こり、腕の痛み、背部痛、腰痛、下肢の痛み、膝や肘の痛み、ギックリ腰、など

●内臓機能低下や神経系の問題

例えば、不眠症、眼精疲労、鼻炎、めまい、高血圧、胃弱、内蔵機能低下、便秘や下痢、生理不順、生理痛、 冷え性、乗り物酔い、自律神経失調症、虚弱体質、パニック障害、不妊・妊活など

12.【禁忌症】

刺激を避けなければならない病気(気質的に進行した重い病気など)

例えば、ガン、出血しやすい病気、高熱の病気、伝染病、外傷その他。

悪性新生物、熱性疾患、骨折などの外傷は、特に禁忌の対象になります。

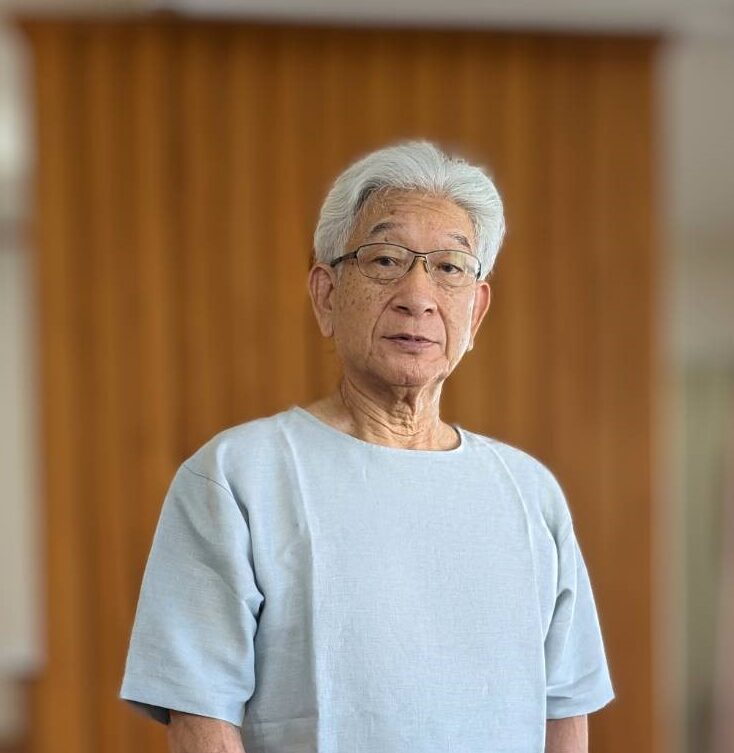

院長

守屋 徹

昭和54年(1979)に山形県酒田市富士見町にてカイロプラクティック専門院を開業し、今日に至っております。カイロプラクティックのみならずオステオパシー、機能神経学*13 などの徒手医学に学びながら*14 研鑽してまいりました。

カイロプラクティックの啓蒙誌*15、専門図書*16 等の発刊、学会発表*17 にも力を入れてきました。

NCA認定カイロプラクティック師/柔道整復師/徒手療法師(一般社団法人・徒手療法師会資格認定)

所属団体

一般社団法人・日本カイロプラクティック徒手医学会(JSCC)・会員*18

一般社団法人・日本整形内科研究会(JNOS)・準会員*19

日本カイロプラクティック師協会(JSC)」・会員*20

履修実績*21

13. 機能神経学

https://www.fnrchiro.com/education

身体と脳の不調和によって引き起こされる症状で、原因がよく分からないとされるのが不定愁訴とされています。カイロプラクティック機能神経学では、その原因を脳と身体のネットワークの不調和を調べることで、解消する方法を探ります。

特に左右の大脳半球が機能的なアンバランス状態になると、神経機能に影響して体と脳の調和が乱れ、さまざまな不定愁訴がもたらされてしまいます。

カイロプラクティックの原点は、神経の緊張度(トーン)を調整することにありました。それをカイロプラクティック神経学として発展させたのが、Dr.キャーリックでした(「キャーリック神経学」とも言われています)。

Dr.キャーリックは多忙な臨床の合間に、神経学専門のカイロドクターを養成してきました。日本では、キャーリック・プログラムを終了し、資格を得たドクターがセミナーなどを通じて、その学びを提供しています。膨大なプログラムなので、なかなか難しい内容ですが、私も多少なりとも神経学の神髄に触れたいものと思い、少しずつ学んでいるところです。

14. 徒手医学の学び

カイロプラクティック、機能神経学、オステオパシー、理学療法、AKなど、多くの研修・セミナーを受講してきましたが、主な国内研修の実績を紹介しておきます。

◯ ナショナルカイロ大学・卒後教育セミナー(JCA)多数

◯ マッケンジー メソッド・セミナー

◯ ケリー・ダンブリジオ(Dr. Kerry D’Ambrogio)のオステオパシー・セミナー

◯ カイロプラクティック機能神経学セミナー

◯ アクチベーターメソッド

◯ トルクリリース・セミナー(Dr.J.Holder, M.D.,D.C.)

◯ L.A.S.T.(The Lang Autoimmune Solutions Technique; Dr.H.Lang ,D.C.)

その他多数のセミナーに学びました。

15. カイロプラクティック啓蒙誌

「カイロニュース」(JCA発行)編集長

「Re-bone -等身大のカイロプラクティック―」編集長

16. 徒手医学専門図書

◯ 1989;「ムチ打症の診断 頚部加速/減速症候群」エンタプライズ刊 守屋徹ほか共訳

◯ 1989;「ムチ打症の診断 頚部加速/減速症候群」エンタプライズ刊 守屋徹ほか共訳

◯ 1996;「グリーブの最新徒手医学 上巻」エンタプライズ刊 守屋徹ほか共訳

◯ 1997;「グリーブの最新徒手医学 上巻」エンタプライズ刊 守屋徹ほか共訳

◯ 1997;「PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC SYMPSIUM」June6-8,1997、WFC刊

◯ 2003;「カイロプラクティック動態学 上巻」科学新聞社刊 守屋靖大訳・守屋徹監訳

◯ 2004;「カイロプラクティック動態学 下巻」科学新聞社刊 守屋靖大訳・守屋徹監訳

◯ 「日本カイロプラクティック徒手医学会誌・第6巻~10巻」編集長

◯その他

「カイロプラクティック概論」守屋 徹著、NCA出版局

「D.D.がめざした治療」守屋 徹著、とびうおの会刊(2017)

「脳の中の痛み」守屋 徹著、科学新聞社刊(2019)

17. 学会発表

◯ 「腰椎・骨盤のサブラクセーションに起因すると思われる坐骨神経痛」

(日本カイロプラクティック学会/1984)

◯ 「大脳活動水準からみたカイロプラクティック治療の有効性-むち打ち症患者におけるフリッカーテスト結果を中心に-」

(日本カイロプラクティック学会/1987・最優秀論文GLOVE賞受賞)

◯ 「痛みのケアを考える」(日本カイロプラクティック徒手医学会ワークショップ論文/2009)

◯ その他・共同研究3編

18. 一般社団法人・日本カイロプラクティック徒手医学会・会員

19. 一般社団法人・日本整形内科研究会・準会員

20. 日本カイロプラクティック師協会(JSC)・正会員

21. 履修実績

花田学園・日本柔整学校 卒業

JCA日本カイロプラクティック学院 卒業

日本カイロプラクティック・アカデミー(NCA)6年特科卒業/(7065時間)を履修

大連医科大学・基礎医学(16科目・49単位取得)

大連医科大学・臨床医学

海外研修実績

ナショナル・カイロプラクティック大学にて解剖実習(1988、48時間×3回)

大連医科大学・解剖実習(90時間×10回)

ナショナルカイロ大学(米) SOT(頭蓋仙骨療法)、四肢のテクニック等を履修

その他

国内研修実績

ナショナルカイロ大学・卒後教育セミナー(JCA)

ケリー・ダンブリジオ(Kerry D’Ambrogio)のオステオパシー・セミナー

機能神経学セミナー

アクチベーターメソッド

トルクリリース・セミナー

その他多数

オフィス案内

オフィス外観

酒田駅前から車で約5分。酒田駅東(駅裏)より約1km。

受付

最初に、受付にて簡単なアンケートに記入していただきます。アンケートの内容は簡単なものです。詳細な内容は問診時にお聞きすることになります。

待合室

「予約制」です。もし予約時間より早くお出でになられたり、前の患者さんに時間を要したりするときは、多少の待ち時間があります。その節は、リラックスしてお待ちいただきたいと思います。

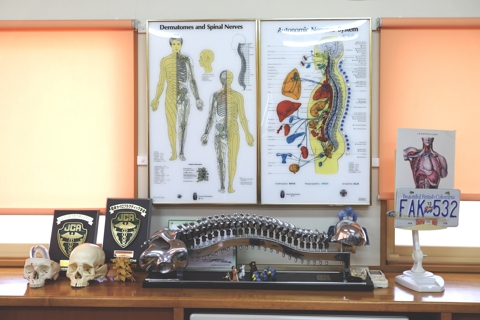

治療室と治療風景

検査や治療はソフトな手技用いて行います。器具や道具を用いた刺激も行うことがあります。

治療室と治療風景2

神経系の調整(アジャストメント)は、基本的に「手」で行いますが「器具」を用いることもあります。いずれも安心して受けることができます。

説明

神経系の調整(アジャストメント)は、基本的に「手」で行いますが「器具」を用いることもあります。いずれも安心して受けることができます。

料金体系および施術メニュー

検査料

- 初検料:3,000円

- 再検料:1,000円(最終施術日より半年経過の場合)、2,000~3,000円(最終施術日より1年以上経過の場合)

施術料金

- 一般:5,000円

- 高校生:4,000円

- 小・中学生: 3,000円

主な施術メニュー

- 脊髄神経系の調整

- 脳硬膜・硬膜管リリース

- クレニアル(頭蓋療法)

- ファシア(内臓膜等を含む)のリ・バランシング

- 迷走神経複合体の調整

- 自己免疫に関する調整

- 関節障害

- テーピング(間質液調整用テープ、その他伸縮性テープの材料費含む)

受付案内